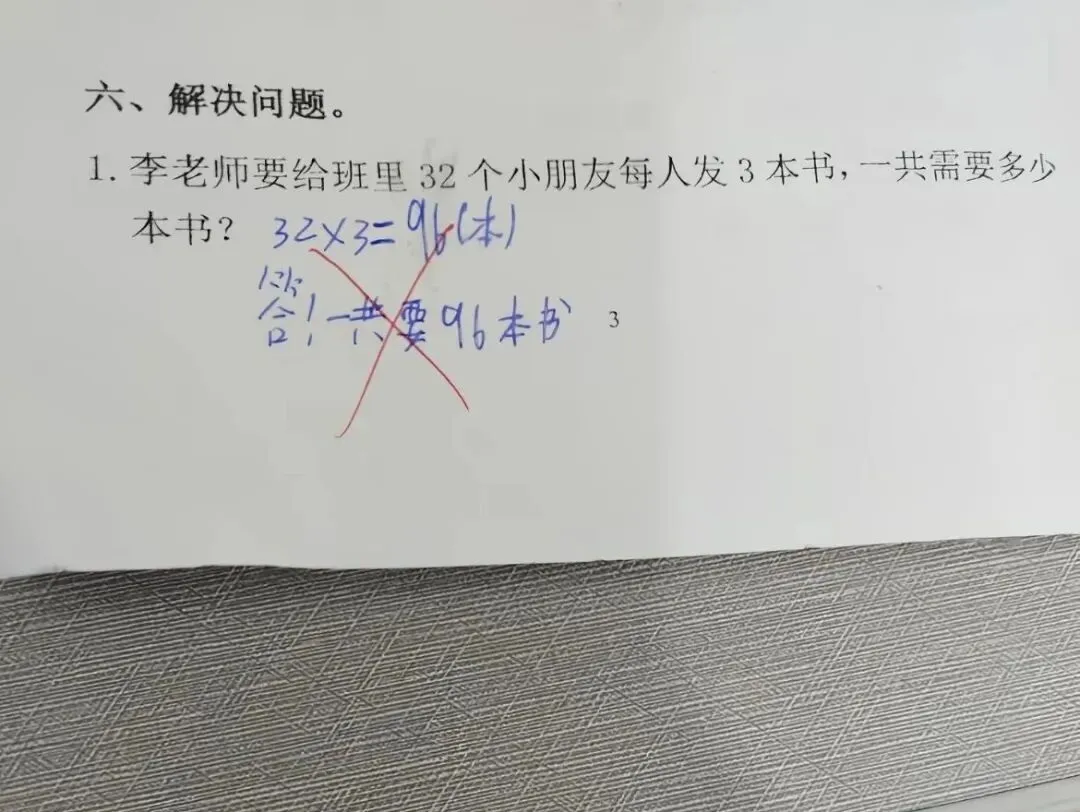

最近,一则小学数学教材的内容引发了家长们的热烈讨论:新教材中指出 3×8≠8×3,这明显违反了我们从小熟知的乘法交换律。不少家长感到困惑:为什么两个算式结果都是 24,教材却要说它们不相等呢?

其实,这个看似 “反常识” 的表述背后,隐藏着数学从具象到抽象的深刻逻辑,更通向了现代数学中两类重要的结构 —— 阿贝尔群与非阿贝尔群的分水岭。

一、小学教材的 “较真”:意义先于结果

在小学数学的语境中,3×8 和 8×3 的区别源于对乘数和被乘数的定义。教材中,3×8 对应着 “一个人有 3 个苹果,现在一共有 8 个人”,而 8×3 则对应 “一个人有 8 个苹果,现在一共有 3 个人”。这种区分并非否定 24=24 的数值结果,而是强调乘法的 “意义来源”。

对刚接触乘法的孩子来说,理解 “几个几相加” 的实际意义比记住 “结果相等” 的规律更为重要。3×8 表示 “8 个 3 相加”(3+3+3+3+3+3+3+3),而 8×3 表示 “3 个 8 相加”(8+8+8)。这种具象化的教学方式帮助孩子建立起数学与现实世界的联系,理解乘法是如何从加法演变而来的计数工具。

值得注意的是,这种区分会随着学习的深入逐渐淡化。当孩子们接触到分数、小数乘法时,“乘数” 与 “被乘数” 的界限会自然模糊,最终我们会回归到乘法交换律的本质 —— 在整数、有理数和实数域中,乘法交换律(a×b = b×a)始终成立。这种教学逻辑恰恰体现了数学教育的阶段性特征:从具体情境出发,逐步走向抽象规律。

二、群论基础:从具体运算到抽象结构

我们从小熟悉的 “3+5=5+3”“2×4=4×2”,本质上体现的是运算的 “交换性”。但数学家们并不满足于具体运算的规律,而是提炼出了 “群” 这种抽象的数学结构。群论的诞生,标志着数学从研究具体对象转向研究对象之间的关系与结构。

一个 “群” 是由一个集合和一种运算构成的组合,需要满足四个基本条件:

封闭性:集合中任意两个元素经过运算后,结果仍属于该集合(如整数相加还是整数);

结合律:运算满足 (a・b)・c = a・(b・c)(如 (1+2)+3 = 1+(2+3));

单位元:存在一个元素 e,使得对任意元素 a 都有 e・a = a・e = a(如加法中的 0,乘法中的 1);

逆元:对任意元素 a,存在元素 b 使得 a・b = b・a = e(如加法中 a 的逆元是 - a)。

在这些基础上,如果一个群还满足交换律(对任意元素 a、b,都有 a・b = b・a),那么它就是 “阿贝尔群”,命名源自挪威数学家尼尔斯・亨利克・阿贝尔。我们生活中最熟悉的阿贝尔群例子包括:

整数集与加法运算(Z, +)

非零有理数集与乘法运算(Q*, ×)

实数集与加法运算(R, +)

这些例子让我们误以为交换性是理所当然的,但实际上,交换律并非群的必备条件。不满足交换律的群,被称为 “非阿贝尔群”,它们构成了数学中更为复杂的世界。

三、非阿贝尔群:顺序决定一切

非阿贝尔群的核心特征是:存在至少两个元素 a、b,使得 a・b ≠ b・a,即运算顺序会改变结果。这种看似抽象的性质,却在现实世界中有着广泛的体现。

最直观的非阿贝尔群例子是置换群。以三个元素 {1,2,3} 的置换为例,定义两种置换操作:

σ:将 1→2,2→3,3→1(循环移动)

τ:将 1→2,2→1,3→3(交换 1 和 2)

计算先 τ 后 σ(σ∘τ)与先 σ 后 τ(τ∘σ)的结果会发现,两种操作顺序得到的最终排列完全不同。这表明当置换元素个数≥3 时,置换群是非阿贝尔群。

在日常生活中,魔方的转动也是非阿贝尔群的典型例子。先转前面再转上面,与先转上面再转前面,会得到不同的魔方状态。这种顺序依赖性正是非阿贝尔群的核心特征。同样,机器人关节的旋转也遵循非阿贝尔群规律 —— 先绕 x 轴转 90 度再绕 y 轴转 90 度,与先绕 y 轴转 90 度再绕 x 轴转 90 度,会使机器人手臂指向完全不同的方向。

在更专业的领域,矩阵乘法是非阿贝尔运算的重要例子。例如:

计算可得 AB ≠ BA,这正是线性代数中矩阵乘法不满足交换律的体现。这类由可逆矩阵构成的群(称为 “一般线性群 GL (n,R)”),当 n≥2 时都是非阿贝尔群。

四、非阿贝尔群的现代应用:从量子计算到拓扑材料

非阿贝尔群绝非数学家的抽象游戏,它已成为现代科技的重要基础,尤其在量子计算和拓扑材料领域展现出巨大价值。

2024 年,清华大学与浙江大学的研究团队在超导量子处理器上首次实现了斐波那契非阿贝尔拓扑态的制备与任意子的编织操作。斐波那契任意子是一种特殊的非阿贝尔任意子,其量子维度为黄金分割率 1.618。通过编织这些任意子,可以实现量子计算所需的逻辑门操作,且由于拓扑保护特性,这种操作具有内在的容错能力。这一突破为构建稳定的量子计算机奠定了基础。

非阿贝尔几何相的研究是另一重要前沿。2025 年,上海交通大学的研究团队在双层氮化硅平台上实现了任意高维特殊正交群 (SO (m)) 非阿贝尔几何相位的生成,开发出宽带、高阶、高保真度的酉矩阵变换器件。这种技术利用了非阿贝尔几何相位对演化路径的依赖性,具有天然的抗噪声特性,为量子计算提供了容错方案。

在算法领域,北京大学吴飙团队提出的非阿贝尔退火算法在求解最大独立集问题时表现优异。与传统方法相比,非阿贝尔绝热路径的成功率平均高出 50%,即使引入变分优化,传统方法仍有 25% 的差距。这一优势源于非阿贝尔群特殊的解析结构,能为绝热定理提供极小的上界。

这些研究表明,非阿贝尔群的非交换性不再是数学理论中的抽象概念,而已成为构建下一代量子技术的关键资源。其拓扑保护特性就像给量子比特加了一层 “防护罩”,使其免受局部扰动的破坏,这正是解决量子计算中退相干问题的重要思路。

五、从小学课堂到前沿科技:数学思维的进阶

回顾小学教材中 3×8≠8×3 的争议,我们可以看到数学教育的内在逻辑:从具体情境中的意义理解,到抽象规律的掌握,再到对更复杂结构的探索。这种循序渐进的过程,培养的是一种从具体到抽象、从特殊到一般的思维能力。

阿贝尔群代表着我们直觉中的 “秩序世界”—— 交换顺序不改变结果;而非阿贝尔群则揭示了一个更复杂的 “现实世界”—— 顺序往往决定一切。从苹果分配的简单计数,到量子比特的拓扑保护,数学以其独特的方式帮助我们理解和塑造世界。

当孩子长大后遇到魔方转动、机器人控制或量子计算等复杂问题时,小学阶段对 “运算顺序意义” 的理解,将成为他们探索非阿贝尔群世界的认知起点。这或许就是数学教育的深层价值:不仅传授知识,更培养一种理解复杂世界的思维方式。

下次当你辅导孩子作业时,不妨告诉他:现在我们区分 3×8 和 8×3 的意义,未来你会发现,这种对 “顺序重要性” 的理解,将带你走进一个更加奇妙的数学世界,那里有能保护量子信息的拓扑结构,有能解决复杂问题的先进算法,还有更多等待探索的未知与可能。

.png)

评论